整体说明

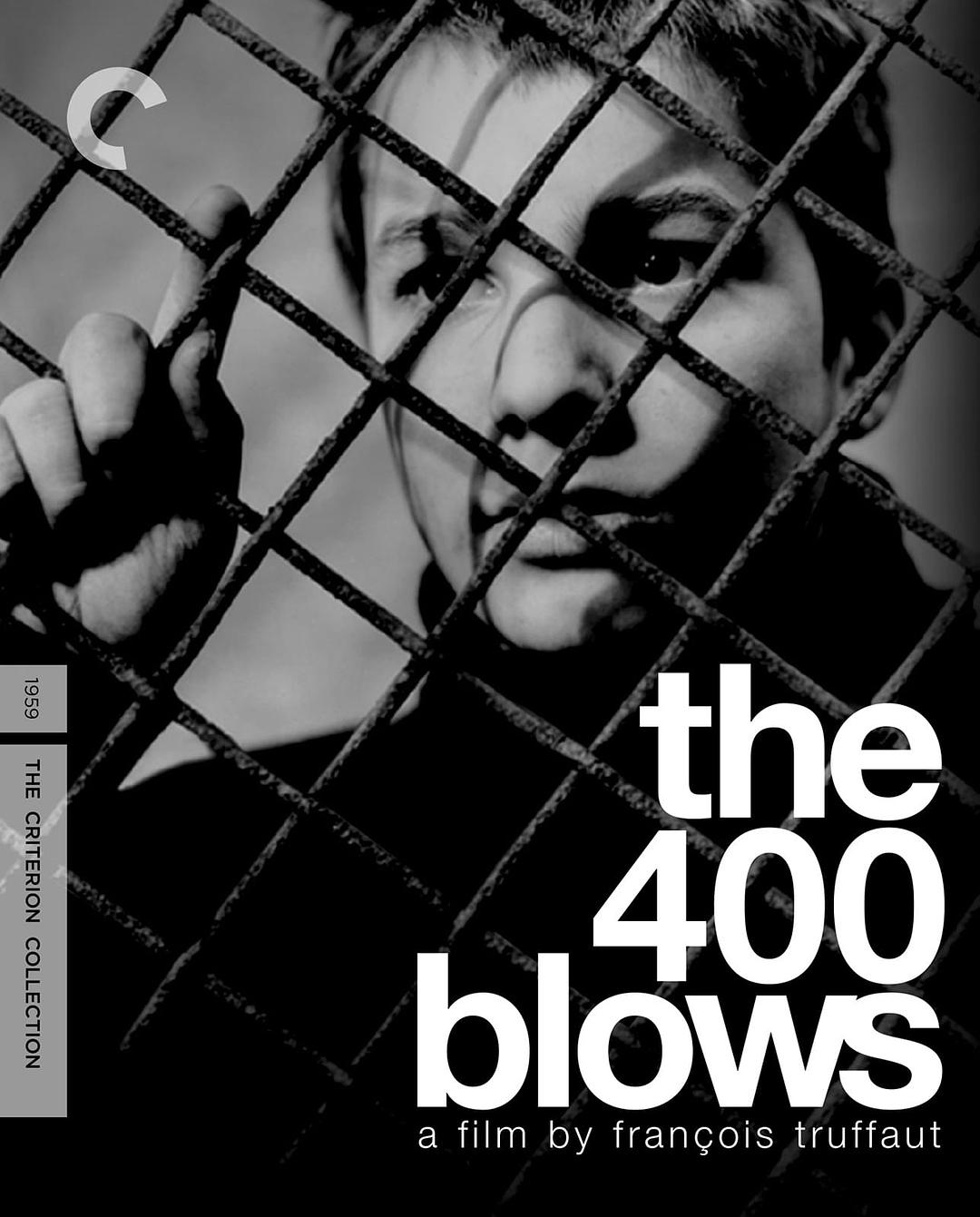

◎译 名 四百击/四百下/胡作非为/The400Blows

◎片 名 Les quatre cents coups

◎年 代 1959

◎产 地 法国

◎类 别 剧情/犯罪

◎语 言 法语

◎上映日期 1959-05-04(戛纳电影节)/1959-06-03(法国)

◎豆瓣评分 8.8/10 from 82769 users

◎片 长 99分钟

◎导 演 弗朗索瓦·特吕弗

◎编 剧

◎主 演 让-皮埃尔·利奥德 / 克莱尔·莫里耶 / 阿尔贝·雷米 / 盖·德孔布勒 / 乔治·弗拉芒 / Patrick Auffay / Daniel Couturier / 弗朗索瓦·诺谢 / Richard Kanayan / Renaud Fontanarosa / Michel Girard / 塞尔热·莫阿蒂 / Bernard Abbou / Jean-François Bergouignan / Michel Lesignor /让娜·莫罗

,

简介

作文课上,安东尼(Jean-Pierre Léaud 饰)在同学传来的女人图像上涂鸦,被罚站墙角。下课后,独守教室的安东尼在墙上作诗宣泄自己的不满,引得老师(Guy Decomble 饰)更加愤怒。晚上,母亲(Claire Maurier 饰)因安东尼没买面粉大发雷霆,而继父(Albert Rémy 饰)则在安东尼的请求下拿出一笔钱让他吃午饭。 第二天,安东尼在同桌勒内(Patrick Auffay 饰)的怂恿下逃了学,跑去看电影打游戏,还在街上看到母亲跟一个安东尼不认识的男人亲吻。 第三天,安东尼回到学校,慌乱中谎称母亲去世,获得了老师的原谅和疼惜。不想继父获知了他逃学的事,与母亲一起赶到学校,戳穿了他的谎言,还当着全班同学打了他两耳光。 安东尼决定留下一封信离家出走。可是小小年纪的他能去哪呢?巴黎那么大,法国那么大,哪里才是他的安身之处呢?

获奖情况

第32届奥斯卡金像奖 (1960)

最佳原创剧本(提名) 弗朗索瓦·特吕弗 / 马塞尔·穆西

第12届戛纳电影节 (1959)

主竞赛单元 金棕榈奖(提名) 弗朗索瓦·特吕弗

主竞赛单元 最佳导演 弗朗索瓦·特吕弗

OCIC Award 弗朗索瓦·特吕弗${2}

豆瓣参考

影评参考

## 无处安放的青春:解读《四百击》中的生命困境

特吕弗的《四百击》是一部关于青春、孤独与反叛的影片,它通过一个13岁男孩安托万的视角,展现了一个不完美的世界如何将一个纯真的灵魂推向边缘。

安托万的生活充斥着冰冷的现实:母亲冷漠疏离,继父懦弱无能,学校充斥着机械的惩罚与规训。他就像一只被囚禁的小鸟,在家庭与学校这两个牢笼中不断冲撞,却始终找不到属于自己的天空。偷牛奶、逃课、偷打字机,这些在成人眼中的”罪行”,不过是安托万寻求存在感与自我认同的无奈之举。

影片最令人震撼的,是它对成人世界的深刻批判。安托万的母亲将婚外情视为生活的调味剂,继父则选择视而不见;老师用机械的惩罚维持着课堂秩序,心理医生用冷漠的问卷试图了解一个少年的内心。这些成年人用他们的方式”规范”着安托万,却从未真正理解过他。在这样一个缺乏爱与理解的世界里,安托万的叛逆成为了一种必然。

安托万的奔跑是影片的标志性画面。从少管所逃出的他,一路奔向大海,那是他心中自由的象征。当他终于站在海边,转身面对镜头时,眼神中透露出的迷茫与困惑,正是对成人世界的无声控诉。这个开放式的结尾,将安托万的命运交还给观众,也让我们思考:在这个充满规训与压抑的社会中,青春究竟该如何安放?

《四百击》不仅仅是一个关于少年成长的故事,它更是一面镜子,映照出每个时代都存在的教育困境与社会问题。安托万的遭遇让我们看到,当家庭与学校都无法为青少年提供情感支持与价值引导时,他们的反叛与迷失就成为一种必然。

这部影片提醒我们,青春期的叛逆不是问题,而是一种寻求自我与表达诉求的方式。真正需要改变的,是我们对待青少年的态度与方式。只有当成年人学会倾听、理解与尊重,才能帮助青少年找到属于自己的天空,让他们的青春不再无处安放。

《四百击》的意义,在于它让我们看到了青春期的困境,也让我们思考如何为青少年创造一个更美好的成长环境。这不仅是对过去的反思,更是对未来的期许。

评论(0)